Mittelalterliche Umhänge & Capes

Der Mantel gehört zu den ältesten Kleidungsstücken der Menschheitsgeschichte. Erstmals in der Geschichte tauchte ein Mantel bereits vor über 5000 Jahren auf und gehörte zum Fund der berühmten Gletschermumie Ötzi aus der Jungsteinzeit. Doch nicht nur in der Steinzeit, auch in den darauffolgenden Epochen war der Mantel fester Bestandteil der Kleidung. Schon damals erfüllte er die doppelte Funktion von Wetterschutz und Alltagskleidung, ein Prinzip, das ihn in allen späteren Zeiten begleiten sollte.

Schon im alten Rom gehörten Mäntel und Umhänge selbstverständlich zur Kleidung der Männer. Sie boten Schutz vor Wind und Regen, waren aber ebenso sichtbare Zeichen von Rang und Bedeutung. Besonders auffällig war das prachtvolle Paludamentum, ein meist purpurfarbener Überwurf, der Feldherren und später ausschließlich dem Kaiser vorbehalten war. Damit wurde er zum Sinnbild von Macht und Autorität. Daneben gab es die Paenula, einen schweren, ponchoartigen Mantel mit Kapuze, der ursprünglich von Soldaten und Sklaven getragen wurde, später aber auch in die Alltagsmode der Oberschicht Eingang fand. Weitere Varianten wie das rechteckige Pallium oder die breit geschlagene Abolla waren sowohl praktische Kleidungsstücke als auch Ausdruck sozialer und kultureller Identität.

Im Mittelalter wurde der Mantel von beiden Geschlechtern getragen, als Schutz vor Wind und Kälte, aber auch als allgemeine Tracht. Anfangs konnte man oft einfache Rechteckmäntel beobachten, später galt der Halbkreismantel, eine Variante des historischen Umhangs, als typisches und beliebtes Kleidungsstück des Mittelalters. Umhänge waren in dieser Zeit meist bodenlang und wurden auf der Brust mit Fibeln oder Bändern verschlossen. Nicht selten gab es Umhänge, die über eine integrierte Kapuze verfügten. Bildquellen zeigen Männer in langen, wallenden Mänteln, die nicht nur vor Kälte schützten, sondern auch Stand und Wohlstand demonstrierten. Während die einfache Bevölkerung robuste Wollmäntel trug, konnten sich Adelige und wohlhabende Bürger Gewänder aus kostbaren Stoffen wie Seide, Brokat oder mit Pelz verbrämten Stoffen leisten. Manche Mäntel waren schlicht ohne Kapuze, andere hingegen besaßen eine angenähte Kopfbedeckung in Form einer Kapuze oder Gugel, die vor Wind und Regen schützte und später sogar modische Bedeutung gewann.

Neben dem klassischen Mantel war im Mittelalter auch die Pelerine verbreitet, ein kurzer Schulterumhang, der einem Cape ähnelt. Ihr Name leitet sich vom französischen pèlerine („Pilgerin“) ab und geht auf die Kleidung von Wallfahrern auf dem Jakobsweg zurück. Pilger wie auch viele andere Reisende trugen sie oft als zusätzlichen Schutz über dem Mantel. Von diesem Überwurf ließen sich auch die katholischen Geistlichen inspirieren. Sie nutzen ein ähnliches Kleidungsstück, die sogenannte Pellegrina, bis heute.

Mäntel und Umhänge des Mittelalters waren damit vielseitige Kleidungsstücke. Sie dienten dem Schutz, zeigten soziale Stellung und spielten in feierlichen Ritualen eine Rolle, etwa wenn ein Herr seinem Gefolgsmann einen Mantel als Zeichen der Treue verlieh. Besonders im Hochmittelalter entstanden prunkvolle Gewandformen wie bodenlange Mäntel mit weiten Ärmeln, die den Reichtum ihrer Träger eindrucksvoll zur Schau stellten.

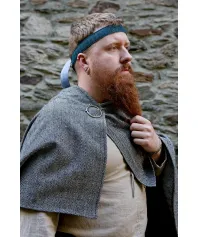

In der Wikingerzeit (8.–11. Jahrhundert) war der Umhang schließlich vor allem ein Stück praktischer Alltagskleidung, das dennoch viele Gestaltungsmöglichkeiten bot. Archäologische Funde zeigen rechteckige Wolltücher, die mit Fibeln an Schulter oder Brust befestigt wurden. Manche waren schlicht und grob, andere mit gewebten Borten oder Fransen geschmückt. Eine besondere Form ist der sogenannte Klappenrock, ein maßgeschneiderter Mantel mit aufwendigen Nähten, der Wärme bot und zugleich als markantes Kleidungsstück für Krieger diente. Zeitgenössische Berichte erwähnen, dass skandinavische Männer ihre Mäntel so trugen, dass ein Arm frei blieb, vermutlich um jederzeit eine Waffe führen zu können. Damit wurden diese Gewänder nicht nur zu Schutzkleidung, sondern auch zu Symbolen von Wehrhaftigkeit und kultureller Identität.