Mittelalter Tuniken & Cotten

Tuniken und Cotte/Kirtle/Cotehardie von der Antike bis ins Mittelalter – ein ausführlicher Überblick

Antike und Spätantike

In der römischen und spätantiken Welt war die tunica das grundlegende Kleidungsstück für Frauen und Männer. Typisch sind T-Schnitte, die häufig bereits am Webstuhl in annähernder Form vorbereitet wurden. Nach dem Falten entlang der Mittelachse wurden die Seiten geschlossen und der Halsausschnitt eingeschnitten oder eingewebt. Charakteristische Zierelemente sind die clavi, längs verlaufende Schmuckstreifen, und runde oder figürliche Medaillons, häufig in Tapisserie-Technik gearbeitet. Materialseitig dominieren Leinen als Grundgewebe und Wolle für Borten und Applikationen. Die Länge reicht bei Männern meist bis zum Knie oder knapp darüber, bei Frauen häufiger bis zur Wade oder zum Knöchel. Tuniken wurden im Lagensystem getragen, kombiniert mit Mänteln oder Schultertüchern, was Temperaturregulierung, Schmutzschutz und soziale Markierung zugleich erlaubte.

Spätantike bis frühbyzantinisch

Frühbyzantinische Tuniken führen diesen Aufbau fort. Die Grundform bleibt T-förmig, die Ärmel sind zumeist direkt angesetzt und eher gerade geschnitten. Leinen bietet Stabilität und Waschbarkeit, farbige Wolltapisserien setzen Akzente an Saum, Ärmeln und entlang der clavi. Je nach Status variiert der Dekor von schlichten Längsstreifen bis zu reich figurierten Bordüren. Die Kombination aus ruhigem Grundtuch und konzentrierten Schmuckzonen ist für die Silhouette prägend: Die Tunika bleibt klar, der Blick wird durch die vertikalen Linien geführt, der Faltenwurf unterstützt die Anmutung von Länge und Würde.

Frühmittelalter und Nordeuropa

Für das frühmittelalterliche Nordeuropa sind vollständige Textilien selten, doch erhaltene Stücke und größere Fragmente erlauben ein deutliches Bild. Tuniken beziehungsweise kittelartige Obergewänder bestehen überwiegend aus dichtem Wollköper. Sie werden über Geren (Keileinsätze) an den Seiten, vorn oder hinten geweitet. Diese Keile geben Schrittweite und sorgen für den charakteristischen, kontrollierten Fall ohne überflüssiges Volumen an der Taille. Halslösungen reichen vom schlichten Schlitz über runde Öffnungen bis zu schmalen Stehkrägen; Ärmel verjüngen sich nach unten, damit Stoff im Unterarmbereich nicht stört. Der Zuschnitt spart Material, nutzt die Warenbreite aus und setzt auf langlebige Nähte mit flachen Nahtzugaben, damit unter weiteren Lagen nichts aufträgt.

Herjolfsnes, Kragelund und Moselund

Die nordatlantischen Funde aus Herjolfsnes zeigen mehrere vollständige Kleider mit klar ablesbaren Schnittführungen: Vorder- und Rückenteile werden über Mittel- und Seitengeren erweitert, Schulternähte sind robust gearbeitet, Armkugeln folgen einer einfachen, aber funktionalen Kurve. Die Kleider sind aus Wollköper, oft gewalkt, und zeigen deutliche Gebrauchsspuren an Saum und Ärmelenden. Dänische Moorfunde wie Kragelund und Moselund ergänzen dieses Bild um alltagstaugliche, robuste Tuniken in vergleichbarer Materialität. Hier zeigt sich, wie Schnittökonomie, Materialwahl und schlichte Verarbeitung zu langlebigen Stücken führen, die sowohl körpernah als auch bewegungsfreundlich sitzen.

Hochmittelalter: Vom weiten Kittel zur Cotte/Kirtle

Ab dem 12. Jahrhundert etabliert sich über dem leinenen Unterhemd die Cotte bzw. der Kirtle als zentrale Kleidungsschicht. Zunächst noch relativ locker, wird der Schnitt zunehmend figurbetont. Keile bleiben wichtig, werden aber gezielter eingesetzt, um Taille und Hüfte zu formen. Ärmel erhalten eine deutlichere Verjüngung; seitliche Schlitze oder zusätzliche Keile sichern Bewegungsfreiheit beim Gehen und Reiten. Gleichzeitig gewinnen saubere Halsausschnitte, Besätze und sichtbare Handstiche an Bedeutung, da die Cotte häufig als sichtbare Oberschicht fungiert, über der dann Mantel, Gugel oder Surcoat liegen.

Die „Mode-Revolution“ um 1330

Um 1330 setzt eine technische und ästhetische Zäsur ein. Die eingesetzte Ärmelkugel in ein rundes Armloch ersetzt zunehmend die einfacheren, rechteckigen Ärmelansätze. Gemeinsam mit längeren Knopfleisten an Ärmeln und Front entsteht eine sehr schlanke, körpernahe Silhouette. Der Kirtle wird zum eng anliegenden Kernkleid, das Figur und Haltung klar zeichnet. Knöpfe folgen dicht in Serie, besonders am Unterarm, und erlauben eine schmale, bewegliche Armform. Die Linienführung konzentriert sich auf eine betonte Taille, ein ruhig fallendes Rockteil und definierte Schultern. Diese Entwicklung bereitet die später so bezeichnete cotehardie vor, die in der Forschung als besonders taillierte, knopfreiche Variante beschrieben wird.

Spätmittelalter: Kirtle und Cotehardie im Detail

Im 14. und frühen 15. Jahrhundert verfeinert sich die Passform. Knopfleisten sind präzise gearbeitet, Schnürungen finden sich an Seiten oder Front, je nach Region und Stand. Das Arbeiten „auf Maß“ wird zum Standard für anspruchsvollere Kleidung. Die Gestaltung des Rockteils variiert: mehrere schmale Geren erzeugen einen glatten, eleganten Schwung; breitere Keile sorgen für mehr Fülle bei repräsentativen Anlässen. Halsausschnitte werden sorgfältig gefasst, oft mit Belegen oder schmalen Einfassungen, damit die Kante formstabil bleibt. Der Kirtle bildet nun die glatte Basisschicht, über der Surcoat, Houppelande oder Mantel je nach Anlass und Jahreszeit getragen werden.

Mitteleuropa um die Mitte des 14. Jahrhunderts

Der vollständig erhaltene Befundkomplex des sogenannten Bocksten-Mannes zeigt ein geschlossenes Ensemble aus Wollkleidung, in dem ein kittel- oder tunikaartiges Obergewand mit Gugel, Mantel und Zubehör kombiniert ist. Material und Zuschnitt stehen exemplarisch für eine alltagsfeste, aber sauber gearbeitete Garderobe. Der Fund macht nachvollziehbar, wie Lagen aufeinander abgestimmt werden: Das Unterhemd aus Leinen liegt hautfreundlich, darüber die Wollschichten für Wärme und Wettertauglichkeit, außen Mantel oder Waffenrock für Schutz und Repräsentation.

Materialien, Verarbeitung und Farbe

Über alle Epochen hinweg gilt: Leinen ist die erste Wahl in der Hautnähe. Es ist reißfest, nimmt Feuchtigkeit auf und lässt sich waschen. Wolle in Köperbindung ist für Tuniken, Kirtles und Übergewänder Standard, weil sie warm, formbar und langlebig ist. Im antiken und byzantinischen Kontext kommen Leinen-Grundgewebe mit Wolltapisserien und clavi zum Einsatz. Im Mittelalter lebt die Formwirkung stärker vom Grundtuch, der Nahtführung und einem gezielten Einsatz von Keilen. Farblich prägen naturfarbene Tuche und gedeckte Töne den Alltag. Intensive Farben wie Rot, Blau, Grün oder Gelb sind möglich, wenn Färbemittel und Stand dies erlauben. Für den authentischen Eindruck ist eine ruhige Palette mit wenigen klaren Akzenten meist überzeugender als ein buntes Mischbild.

Terminologie kurz geklärt

Die Begriffe Cotte, Kirtle und cotehardie sind nicht vollkommen deckungsgleich. Als pragmatische Orientierung lässt sich sagen: Cotte/Kirtle benennt das engere, funktionale Hauptkleid des 13.–15. Jahrhunderts mit zunehmender Taillierung. Cotehardie wird häufig für die besonders taillierten, knopfreichen Ausprägungen des 14. Jahrhunderts verwendet. Wichtiger als der Name ist die belegte Silhouette, also Schnitt, Ärmelanlage, Verschlüsse und der daraus entstehende Fall.

Darstellung: von der Antike bis zum Spätmittelalter

Für antike Darstellungen eignen sich T-Tunikas aus Leinen mit clavi und Borten. Für frühmittelalterliche Rollen im Norden sind Wolltuniken mit Geren und funktionalen, leicht verjüngten Ärmeln stimmig. Im 13. Jahrhundert überzeugt eine sauber geschnittene Cotte über dem Leinenhemd. Um 1330 und danach lohnt der eng anliegende Kirtle mit eingesetzter Ärmelkugel und Knopfleiste. In allen Fällen gilt: Leinen am Körper, Wollköper darüber, flache Nahtführung, passende Farben und eine klare, ruhige Gesamtlinie. So wirkt das Ensemble authentisch, bequem und alltagstauglich.

Aktuelle Auswahl für dein Outfit

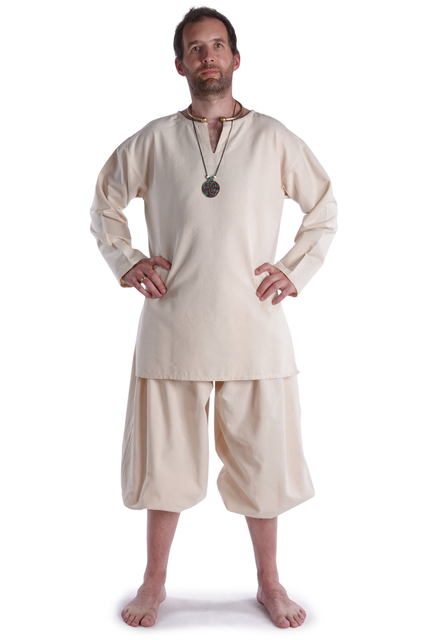

Heute sind Baumwoll-Tunikas besonders beliebt, weil sie leicht, pflegefreundlich und angenehm zu tragen sind. Wir führen eine sehr große Auswahl an Baumwoll-Tunikas für unterschiedliche Epochen – von schlichten Grundformen bis zu akzentstarken Varianten. Ergänzend bieten wir Wollfilz-Tunikas mit charaktervollem Fall und wärmenden Eigenschaften, ideal für kühle Abende, Märkte und Outdoor-Events. Für markante Auftritte erhältst du bei uns Baumwoll-Tunikas auch in mi-parti, also zweifarbig geteilt. So findest du vom schlichten Alltagslook bis zur höfischen Darstellung die passende Tunika und kannst sie stimmig mit Gugel, Gürtel, Mantel und weiterem Zubehör kombinieren.

Die Tunika, die man auch „Leibrock“ nannte, war das charakterisierend Kleidungsstück für den Herrn im Mittelalter. Tuniken sind einfach geschneiderte Textilien mit Ärmeln, die von einem Gürtel zusammengehalten wurden. Im Römischen Reich trug man sie in erster Linie als Untergewand, im Mittelalter dagegen wurde sie als Obergewand verwendet. Die Art des Leibrockes und der Verzierungen spiegelten den Stand des Trägers wieder. Die Bauern trugen einfache, kürzere Leibröcke in dunkler Farbe, welche oftmals an der Seite geschlitzt waren, die Adeligen und Geistlichen dagegen farbenfrohe und aufwendig geschmückte Tuniken. In unserem Sortiment befinden sich authentische Mittelaltertuniken sowohl mit V-Kragen als auch mit Rundkragen aus 100 % Baumwolle und für die kältere Jahreszeit aus Wollfilz.